黄河是中华民族的母亲河。“一部治黄史,半部中国史”,自古以来,黄河就以“善淤、善决、善徙”而著称。新中国成立以后,黄河治理的千古难题历史性地交到了中国共产党手中。为了治理黄河,中国共产党人大力弘扬愚公移山精神,移山筑坝,对黄河中下游险工进行了彻底加固。黄河兰考段的东坝头险工就是中国共产党带领人民群众“改造自然,造福人民”的重要历史见证。

(图为,黄河东坝头全景)

东坝头位于兰考县城西北7公里的黄河岸边,它是黄河下游较大的一处险工。所谓险工,就是依附大堤修筑坝垛和护岸,控导河势和保护大堤的工程。从地图上看,滚滚东流的黄河水在这里突然拐了一个大约90度的弯,好似金龙摆尾,由东西走向变为了南北走向。因为这里有决口改道的危险,所以自古以来东坝头在黄河治理中都占有重要地位。据史料记载,这里的28号坝在明朝弘治年间为河道北岸大堤,清朝咸丰九年(公元1855年),黄河在此以西的铜瓦厢决口改道,于是此处变成了大河东岸的一段堤头,故称“东坝头”。1912年,黄河在东坝头以上两千米处坐湾坍塌,当时的政府组织群众随即抢修了3座垛子,1914年又在东坝头抛石加固,以防再次坍塌,就有了现在东坝头险工的雏形。

(图为,兰坝铁路)

新中国成立后,党和国家为了让“地上悬河”造福人民,加大了险工建设力度。1951年特修建了从兰考火车站到东坝头的兰坝铁路支线,大批的石料被运抵这里,堤坝得到彻底加固。当年,运送石料的任务一直由兰考车站调车组负责。上世纪五十至七十年代,是调车任务最重的一段时间,一列列装满石料的火车来回奔驰在兰坝线上,但进入九十年代,随着上游小浪底水库的建成并投入使用,黄河水患得到有效控制,调车任务逐年减少,直至2000年前后逐渐废弃。半个世纪以来,几代调车人究竟往东坝调运了多少石头,没有人做过精确统计,但据当地人讲,大坝之下的石料全部来自安徽砀山的一个山头,如今,那个山头几乎已被夷为平地。看着眼前高出对岸十余米的十里长堤,不由得让人感概,只有中国共产党人才有这样的勇气和魄力,带领劳动人民,造就这巍巍堤坝。

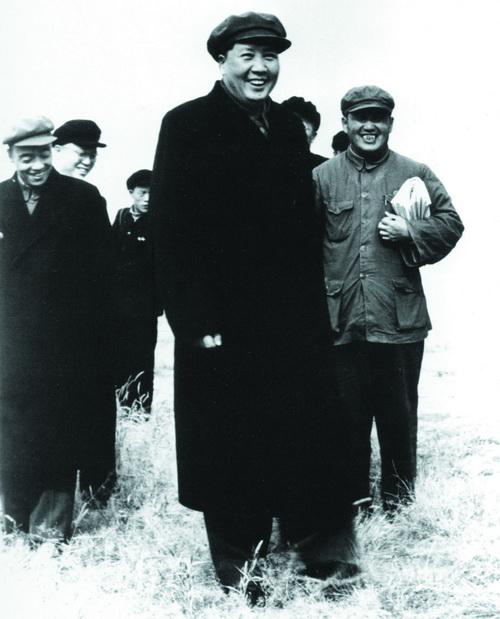

(1952年毛泽东主席视察黄河东坝头)

1952年10月30日和1958年8月8日,毛泽东主席乘坐专列曾两次停在兰坝线上。当专列第一次爬上了黄河大堤,来到东坝头险工时,正值秋末。这位新中国的缔造者漫步于大堤内外,眺望大河上下,时而询问,时而沉思,忧国忧民之情溢于言表,并在回去的专列上掷地有声地发出了“一定要把黄河的事情办好”的伟大号召。党的十八大以来,习近平总书记高度重视兰考的群众生活和黄河流域的生态治理。2014年3月17日,习近平总书记在调研指导兰考县党的群众路线教育实践活动期间,曾专程来到东坝头,在14垛前,他驻足眺望着奔腾不息的黄河,向有关人员详细询问了黄河防汛和黄河滩区群众的生产生活情况,并叮嘱兰考的干部要切实关心贫困群众,大力弘扬焦裕禄精神,带领群众早日实现脱贫致富。

(图为,黄河东坝头风景游览区)

现如今,在历届党和政府的不懈努力下,黄河已基本安澜,兰考人民不仅通过植树造林、平整土地和引黄灌溉,将昔日寸草不生的盐碱地、风沙地、涝洼地变成了高产良田,黄河大堤也已成了一道风景宜人的绿色长廊,每年都有大雁、白鹭等数以百计的野生动物在这里栖息繁衍。兰考县利用这里丰富的红色资源和生态资源,大力发展红色旅游和生态旅游,黄河真正成了造福于兰考的金河,乡亲们也终于过上了盼望已久的甜蜜生活!(贾关青)